1627.【ChatGPT✕教育】ChatGPTの力で、「音楽を学ぶ意義」を4種類で解説してもらいました。【学者版・文豪版・中学生向け版・小学生向け版】

2025/10/21

...

生成AI「ChatGPT」の使い方はぜひこちらをご覧くださいませ。

...

まえがき

私は教育に関心があります。

かつて学校に馴染めず不登校だったこともあり、そのような子どもたちを含めた多くの子どもたちが十分に学ぶことができる機会を提供することに関心があるのです。

この教育の分野と、私が最近強い関心のある生成AIの分野を融合させる試みを今回もいたします。

用いる生成AIは『ChatGPT』です。

ChatGPTでは、同じ文章でも様々な文体で書くことができます。

文豪のように豊富な語彙力で生き生きとした文体で書くこともできれば、学者のように専門用語だらけで難解な文章も書くことができ、その逆に子どもにもわかりやすいような平易な文章で書くこともできます。

つまり、ChatGPTの力を用いると子どもが難しいと思うことでもやさしく簡単に解説することができるのです。

本編

今回は『音楽を学ぶ意義』をChatGPTに解説してもらいましょう。

私はこのようなギターやウクレレで様々な楽曲を弾き語るYouTubeチャンネルや、

このようなオリジナル楽曲を作曲するなど、音楽には強い関心があります。学校ではうまくクラスに馴染めずにほとんど楽しくなかったのですが、音楽の時間は比較的楽しい時間を過ごすことができました。

それでは今回も前回と同様に「学者版」「文豪版」「中学生向け版」「小学生向け版」の4つで解説していただきます。

(※以下の解説は例として用いたものです。ChatGPTによる解説は時々正確でないことがあります。確かな正確性のある「音楽を学ぶ意義」の解説を求める方は専門書などをご覧ください。)

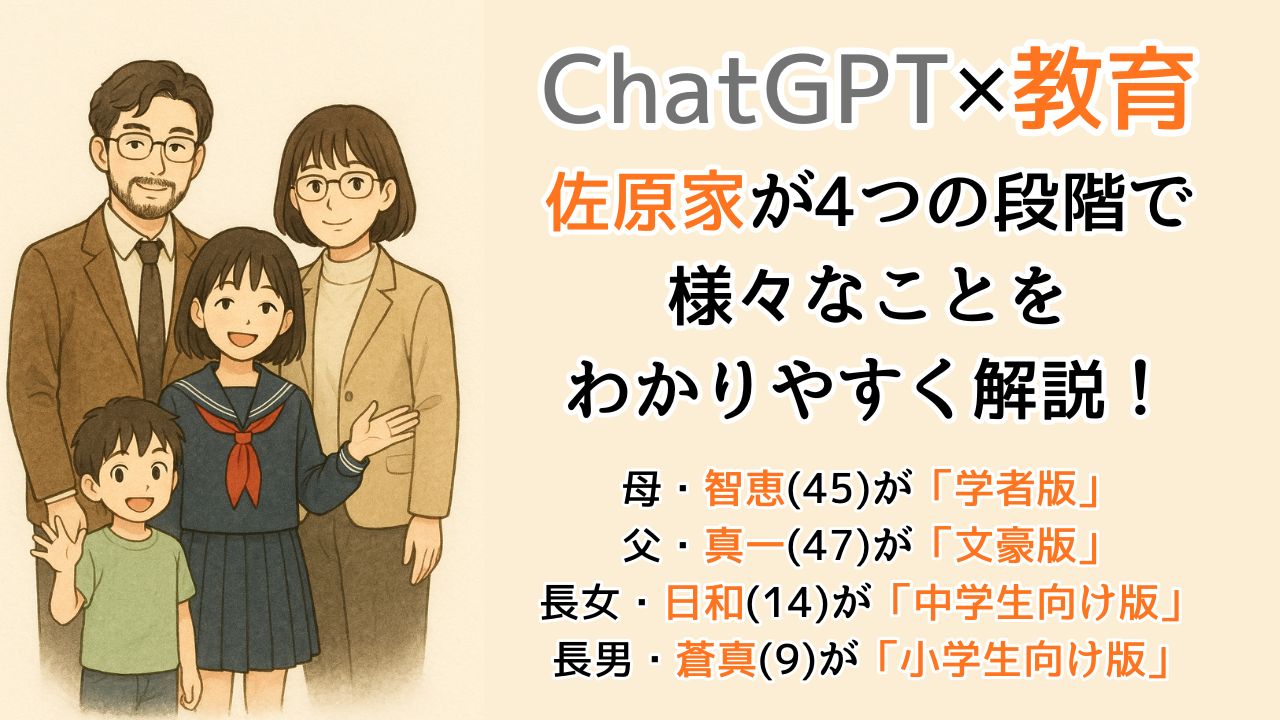

こちらの架空の家族「佐原家」はこれから解説する4つの文体をイメージしました。母親が「学者版」、父親が「文豪版」、長女が「中学生向け版」、長男が「小学生向け版」です。画風からもわかるように、こちらの画像もChatGPTで生成されたものです。

...

ChatGPTの「音楽を学ぶ意義」解説

「学者版」

まずはいかにも難解な専門用語がたっぷりの「学者版」の「音楽を学ぶ意義」の解説です。どうぞ!

「『音楽を学ぶ意義』についてまるで学者が書いたような専門用語をたくさん盛り込んだ非常に難解な解説をしてみてください!」

音楽を学ぶ意義──学術的視座からの総合的考察

音楽学習の意義は単なる技能習得や娯楽的享受を越えて、認知科学的、社会文化的、そして哲学的次元が複層的に交錯する複合現象として理解されるべきである。本稿ではその複合性を示すため、音響学(acoustics)における周波数解析や倍音構造、音色(ティンバー)とフォルマントの概念、聴覚シーン分析(auditory scene analysis)といった技術的所与と、認知神経科学における予測符号化(predictive coding)、ニューロプラスティシティ(neuroplasticity)、ミラーニューロン系を介した模倣・共感メカニズムや同期化(entrainment)の神経基盤との接続を織り交ぜる必要がある。これにより、旋律・リズム・ハーモニーという音楽の基層的記号体系は、ピッチクラスセット理論やシェンカー分析、対位法といった記譜解析のツールを通じて形式的に記述される一方で、生成モデルやスキーマ理論の観点からは個体の予測モデル更新(ベイズ的学習)を促進する媒体として機能することが示される。さらに、音楽教育は個人の身体化された認知(embodied cognition)を育成し、手指運動や呼吸・姿勢を介した運動系と感覚系の結節点として、感覚運動統合(sensorimotor integration)を鍛える。社会学的には、エスノミュージコロジーや社会音楽学が指摘する通り、音楽はエンカルチュレーション(enculturation)と文化資本(cultural capital)の再生産装置であり、ブーディ厶(Bourdieu)的ハビトゥスと相互作用して主体の嗜好・実践・アイデンティティを構築する。加えて、音楽は儀礼性(rituality)やパフォーマティヴィティを通して共同体の時間性(temporality)と記憶(collective memory)を規定し、記譜・口承・記憶のメディエーションを通じて文化的持続可能性に寄与する。倫理的・教育政治的観点からは、音楽学習は包摂(inclusion)と差異の認知を促し、他者理解を深めるエンパシー(empathy)形成の手段となるが、その一方で競争的評価制度やエリート主義的実践が文化的排除を助長し得るという批判的検討も必要である。実践面では、即興(improvisation)やアンサンブル演奏が要求する協調的注意(joint attention)、タイミングの微調整、表現的ニュアンスの伝達は、言語的コミュニケーションにはないノンバーバルな相互作用様式を訓練し、そのスキルは教育・医療・福祉といった異分野領域への転移(transfer)可能性を帯びる。総じて、音楽を学ぶ意義は(1)神経可塑性と認知モデルの更新を通じた個体の認知的ポートフォリオの拡張、(2)身体化された技能と表現性の習得による社会的参与の深化、(3)文化的記憶と共同体的時間の維持という三つの相互補完的機能に要約される。したがって学者は、音楽教育を単なる技術伝達の場としてではなく、複雑系としての文化実践・知覚行為・神経可塑的学習プロセスが同時に進行する場として設計し、形式分析(serialism、スペクトル楽派の理論を含む)と解釈学(hermeneutics)、セミオティクスの知見を統合した学際的カリキュラムを志向すべきである。

相変わらず、ちょっと何を言っているかわからない解説となりました。ここまで読んできた皆さまはお察しかもしれませんが、「学者版」は誇張した難解さにすることでその後の解説をよりわかりやすく感じさせる「引き立て役」なのです。

...

ChatGPTの「音楽を学ぶ意義」解説

「文豪版」

続いて、文豪が書いたような生き生きとした文章での「音楽を学ぶ意義」の解説です。どうぞ!

「『音楽を学ぶ意義』についてまるで文豪が書いたような生き生きとした文章で解説してみてください!」

音楽を学ぶ意義──心の奥に灯る旋律の理由

音楽を学ぶという行為は、人が人として生きるための根源に触れる旅である。たとえ音符を知らずとも、私たちは鼓動のリズムに生まれ、呼吸のテンポに育ち、言葉を超えた旋律に慰められて生きている。音楽とは、心がまだ言葉を覚える前に交わす最初の会話なのだ。

ピアノの鍵を押す指先は、単なる動作ではない。そこには、音を紡ぐ者の祈りが宿る。ヴァイオリンの弦を震わせる弓の軋みには、過ぎ去った時間の哀しみと、まだ見ぬ希望が同居している。音を学ぶとは、そのような“生きる感情”の微細な揺れを感じ取る術を学ぶことでもある。教本の中に閉じ込められた音符たちは、やがて魂を得て、弾く者の内側から息を吹き返す。

音楽は、孤独の中で人を救う。どんなに言葉が届かぬ夜も、旋律は寄り添うようにして心の奥に灯をともす。その瞬間、音は単なる音ではなく、記憶や夢、そして愛そのものへと変わる。音楽を学ぶことは、こうした「心の翻訳」を習得することにほかならない。見えぬ感情を音に変え、聴く人の心に橋をかける技なのだ。

そしてまた、音楽を学ぶことは「他者を聴く」ことでもある。アンサンブルで響き合う音の中に、自分の存在を見失わず、かつ他の音を包み込む。その絶妙な均衡こそが、人と人とが共に生きるための訓練となる。音楽とは、社会そのものの縮図であり、共鳴の練習場である。

だからこそ、音楽を学ぶ意義は単に演奏技術を磨くことにはとどまらない。それは、自らの感情を見つめ、他者を受け入れ、世界と響き合う感性を養う営みである。音楽は人間の中に眠る“やわらかい部分”をそっと呼び覚まし、冷えた日々の中に温もりの火をともしてくれる。学びの果てに残るのは、技巧ではなく、たったひとつの静かな真理――「人は、音に生かされている」ということだ。

「音楽とは、心がまだ言葉を覚える前に交わす最初の会話なのだ。」←そうかもしれませんね。私たちがまだ胎児としてお腹の中にいる時にも音楽は聞こえていました。そんな胎児に良い音楽を聞かせる「胎教」という試みも聞いたことがあります。

「見えぬ感情を音に変え、聴く人の心に橋をかける技なのだ。」←音楽には気持ちを込めることができますよね。たとえ歌詞がない音楽でも、音楽を聴くことでその音楽から感じ取る気持ちがあります。

「音楽を学ぶ意義は単に演奏技術を磨くことにはとどまらない。それは、自らの感情を見つめ、他者を受け入れ、世界と響き合う感性を養う営みである。」←音楽だけでなく芸術全般に言えますが、「技術的に優れているから良い」とは限らないのが興味深いですよね。

...

ChatGPTの「音楽を学ぶ意義」解説

「中学生向け版」

続いて、中学生でもわかるようなわかりやすい文章で「音楽を学ぶ意義」を解説していただきます。

「『音楽を学ぶ意義』について中学生でもわかるような明快な解説をしてみてください!」

音楽を学ぶ意義──心を動かす力を育てること

音楽を学ぶことには、「上手に演奏できるようになる」以外にもたくさんの意味があります。たとえば、音楽を通して人の気持ちを感じ取ったり、自分の思いを表現したりする力が育ちます。言葉でうまく言えないことも、メロディーやリズムなら伝えられることがあります。だから音楽は「心の言葉」ともいえるのです。

また、音楽を学ぶと集中力や想像力も高まります。楽譜を見ながら演奏するには、頭で考え、耳で聴き、体を動かす力が必要です。これらを同時に使うことで、脳が活発に働き、考える力が自然と伸びていきます。さらに、曲の流れや感情の変化を感じ取ることで、「ものごとを深く味わう力」も育ちます。

そして、音楽の大切な魅力は「みんなで一緒に作ること」です。合唱や合奏では、自分の音だけでなく、仲間の音も聴きながらひとつのハーモニーを作ります。その中で、協力することの楽しさや、相手を思いやる大切さを学ぶことができます。音楽は、人と人をつなぐ不思議な力を持っているのです。

だから、音楽を学ぶことは単に楽器がうまくなることではなく、「心を豊かにし、人とつながる力を育てること」なのです。音楽を聴いたときに胸が熱くなったり、勇気がわいたりするのは、私たちの中にすでに“音楽の心”があるから。学ぶことでその心をもっと大きく、やさしく育てていく――それが、音楽を学ぶ本当の意義なのです。

「音楽は『心の言葉』ともいえるのです。」←「心の言葉」、確かにそう思える表現です。例え話す言語が異なる人々でも、音楽であれば互いに楽しむことができます。

確かに音楽で活性化する脳の部位もあるという研究もありますよね。「ものごとを深く味わう力」は音楽にとどまらず様々なことにも応用できる重要な能力です。

「音楽を聴いたときに胸が熱くなったり、勇気がわいたりするのは、私たちの中にすでに“音楽の心”があるから。」←私も音楽を心から聴いていると鳥肌が立つことがあります。それも”音楽の心”かもしれません。

...

ChatGPTの「音楽を学ぶ意義」解説

「小学生向け版」

最後に小学生でもわかるような非常にわかりやすい解説をしていただきます。

「『音楽を学ぶ意義』について小学生のような小さな子どもでも理解できるような非常にわかりやすい解説をしてみてください!」

音楽を学ぶって、どうして大切なの?

音楽を学ぶことは、ただ「うたが上手になる」「ピアノがひけるようになる」だけじゃありません。音楽を学ぶと、心がぐんとやさしく、大きく育つんです。

たとえば、楽しい曲を聴くと笑顔になったり、ゆっくりした曲を聴くとしずかな気もちになったりしますよね? 音楽は、言葉を使わなくても「気もち」を伝えることができるんです。だから、音楽を学ぶと「自分の気もちをあらわす力」や「人の気もちを感じる力」がどんどん強くなります。

それに、音楽を学ぶと「がんばる力」もつきます。ピアノやリコーダーをれんしゅうして、できなかったところができるようになると、とってもうれしい気もちになりますよね。その気もちが、自信につながるんです。

そして、みんなでうたったり、合そうしたりすると、「ひとりではできない楽しさ」を知ることができます。音がそろったときのきれいさは、まるで魔法みたい。だから音楽は、友だちと力を合わせることのすばらしさも教えてくれます。

音楽を学ぶっていうのはね、「じょうずになる」ことよりも、「心を育てる」ことなんです。うたうときのワクワク、ひけたときのうれしさ、みんなで音を合わせたときのキラキラ――その全部が、音楽を学ぶいみなんですよ。

これまで解説していただいたことを、更に噛み砕いてわかりやすくしていただきました。

...

4つの解説を踏まえた感想

私もこれまでどれだけ音楽に勇気づけられたか、音楽に寄り添ってもらったか数え切れません。様々なことに興味を持ち多趣味と言えるかもしれない私ですが、その趣味の中でも音楽は特に好きです。

好きな音楽を聴いている時、それを楽器を演奏したり、歌ったりしている時・・・、心がポジティブな方向に向いていきます。

うまく楽しめなかった学校生活でも、音楽の時間は「心の癒やし」でした。これからも私は様々な音楽を聴いていくことでしょう。

・・・ちなみに私はこういったブログ記事をいつも音楽を聴きながら書いています。今回聴いたのはボブ・ディランの『Bob Dylan's Greatest Hits Volume II』(グレーテスト・ヒット第2集)です。

...

(※この記事における解説は例として用いたものです。ChatGPTによる解説は時々正確でないことがあります。確かな正確性のある解説を求める方は専門書などをご覧ください。)

...

...

...

これからもChatGPTでいろいろなことを試してみたいと思います。

お読みいただき、ありがとうございました。