1638.【ChatGPT✕教育・番外編】ChatGPTの力で、「ハロウィン(ハロウィーン)」を4種類で解説してもらいました。【学者版・文豪版・中学生向け版・小学生向け版】

2025/10/31

...

生成AI「ChatGPT」の使い方はぜひこちらをご覧くださいませ。

...

まえがき

私は教育に関心があります。

かつて学校に馴染めず不登校だったこともあり、そのような子どもたちを含めた多くの子どもたちが十分に学ぶことができる機会を提供することに関心があるのです。

この教育の分野と、私が最近強い関心のある生成AIの分野を融合させる試みを今回もいたします。

用いる生成AIは『ChatGPT』です。

ChatGPTでは、同じ文章でも様々な文体で書くことができます。

文豪のように豊富な語彙力で生き生きとした文体で書くこともできれば、学者のように専門用語だらけで難解な文章も書くことができ、その逆に子どもにもわかりやすいような平易な文章で書くこともできます。

つまり、ChatGPTの力を用いると子どもが難しいと思うことでもやさしく簡単に解説することができるのです。

本編

今回は普段と異なる「番外編」として、『ハロウィン(ハロウィーン)』をChatGPTに解説してもらいましょう。

私は子どもの頃の20数年前に英語教室に通っており、その中で近隣住民の皆さまにもご協力いただき英語教室がある先生の家の周辺を歩いてご協力いただいている家に英語教室のみんなで行き「Trick or treat!(トリック・オア・トリート、お菓子をくれないと、いたずらしちゃうぞ!)」と言ってその家の方からお菓子(おそらく先生が準備していたのでしょう)を受け取るという体験をしました。

この20数年前の体験で知ったハロウィンですが、当時はそれほど日本では有名ではありませんでした。しかし時は流れてすっかり日本でも毎年恒例の行事として定着しましたね。お店に行けばハロウィン関連のグッズがいっぱい売っております。そんなハロウィンについて、いつもの4段階で解説していただきます。

それでは今回も前回と同様に「学者版」「文豪版」「中学生向け版」「小学生向け版」の4つで解説していただきます。

(※以下の解説は例として用いたものです。ChatGPTによる解説は時々正確でないことがあります。確かな正確性のある「ハロウィン(ハロウィーン)」の解説を求める方は専門書などをご覧ください。)

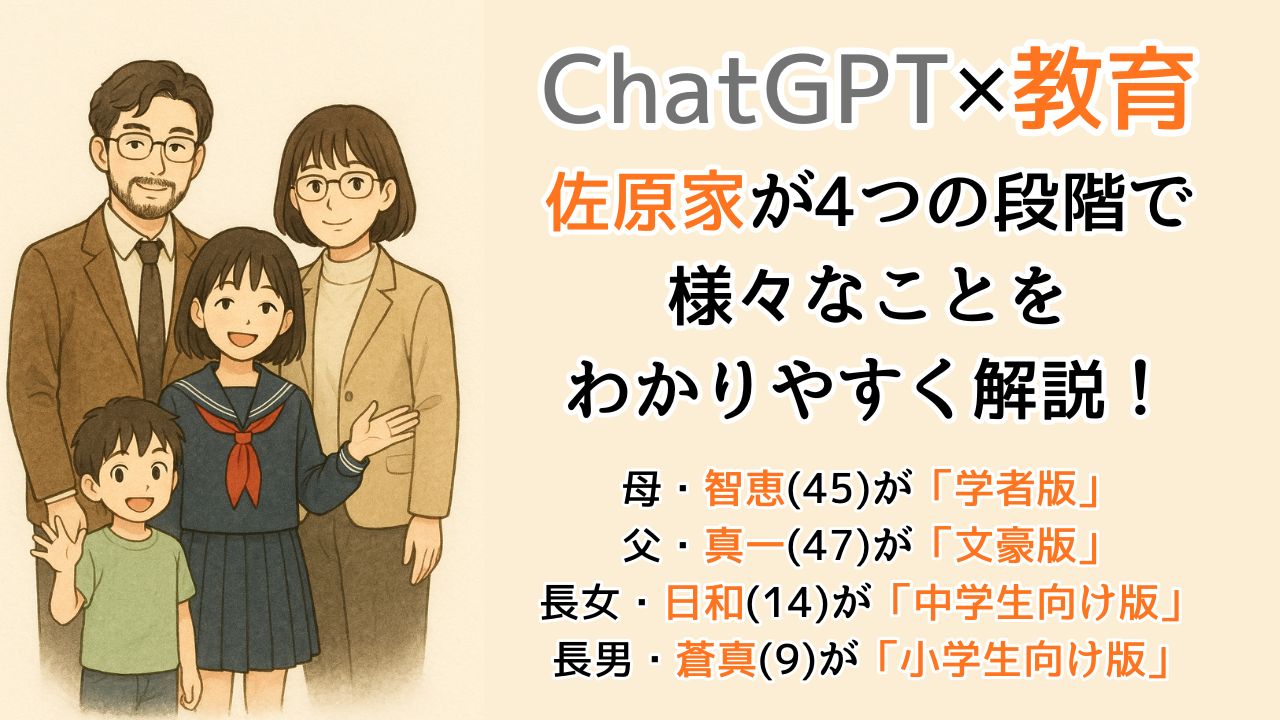

こちらの架空の家族「佐原家」はこれから解説する4つの文体をイメージしました。母親が「学者版」、父親が「文豪版」、長女が「中学生向け版」、長男が「小学生向け版」です。画風からもわかるように、こちらの画像もChatGPTで生成されたものです。

...

ChatGPTの「ハロウィン(ハロウィーン)」解説

「学者版」

まずはいかにも難解な専門用語がたっぷりの「学者版」の「ハロウィン(ハロウィーン)」の解説です。どうぞ!

「『ハロウィン(ハロウィーン)』についてまるで学者が書いたような専門用語をたくさん盛り込んだ非常に難解な解説をしてみてください!」

概観 — ハロウィンの概念的輪郭と分類学的定義

ハロウィン(All Hallows’ Eve)とは、暦学的に10月31日に位置づけられる年中行事であり、宗教史的にはカトリック暦の諸聖徒祭(All Saints’ Day)前夜に由来する典礼的前夜祭である。だが、その現象学的実体は単一の宗教儀礼ではなく、長期にわたる文化的蓄積と多層的変容を経た複合体(cultural complex)である。比較宗教学的・民俗学的視座からは、ハロウィンは暦の“臨界点”(calendrical threshold)に介在する典型的なリミナル(liminal)事象であり、死者との接触、年周期の反転、社会的規範の一時的修正という三つの機能を同時に果たす。

語源学と系譜学 — 史料学的再構成

語源的には “Hallow” (聖人)+ “eve”(前夜)からの派生であり、中英語のAll Hallows Eveが縮約してHalloweenと音変化した。この語形変遷は、教会ラテン語・古英語・ケルト的年中行事(特にアイルランドのSamhain)との多軸的接触を反映する。系譜学的再構成は、同一暦点における“典礼的挿入”(liturgical interpolation)と土着信仰の同化(syncretism)という二重のプロセスを仮定することで整合的説明を与える。

典礼と異教の接合 — 宗教人類学的視座

ハロウィンは、教会的な聖人崇敬(hagiolatry)と、多くの北欧・ケルト圏に残る死者祭祀(ancestor veneration)の接合点で機能する。ここで重要なのは“順応的合流”としての同化過程であり、教会は土着の季節変換儀礼を吸収することで宗教的一元化を図り、土着側は形式的典礼を借用して自己の象徴体系を保持した。結果として、ハロウィンは“儀礼的倒置”(ritual inversion)と“保護呪術”(apotropaic practices)を内包する複合的行為様式へと変貌した。

儀礼理論とリミナル性 — ターナー的分析

Victor Turnerのリミナル理論を援用すれば、ハロウィンは“communitas”を生成する暫定領域であり、社会的階梯が一時的に緩和されることで参加者は共同体的連帯を再確認する。仮面化(masking)や仮装は単なる趣向ではなく、アイデンティティの可塑性を示すエージェンシー(agency)であり、社会規範の再編成を可能にする performative act として解釈される。

記号論とイメージ体系 — 半角的・象徴的分析

ハロウィンの象徴語彙(ジャック・オー・ランタン、黒猫、魔女、幽霊等)は、共時的には“死—再生”のモチーフと、通時的には民間伝承のメタ語法を体現する。記号学的には、これらは“恐怖の象徴化”(symbolization of fear)および“安全化”(securitization of fear)を担い、集団的記憶(collective memory)を媒介して社会的意味を再現する媒体となる。

近代化と商品化 — 経済社会学的観点

19世紀末以降、特に20世紀に入ってからの都市化・大量消費社会の到来は、ハロウィンの商業化(commodification)を促進した。祝祭は資本の回路に組み込まれ、コスチューム産業、デコレーション商品、メディアによる物語化を通じてグローバルな消費文化の一部となった。このプロセスはしばしば文化的ブリコラージュ(bricolage)と接続し、ローカルな慣習は“文化産業”の入力として再編成される。

社会的機能と倫理的問題 — 現代的論点

現代においてハロウィンは、コミュニティの結束、世代間伝承、個人の自己表現という社会機能を有する一方、文化的盗用(cultural appropriation)や宗教的センシティビティの問題を惹起する。すなわち、他文化に固有の象徴を消費可能な装飾として扱う行為は倫理的・政治的な摩擦を生むため、文化政策や教育的介入が求められる場面もある。

グローバル化と多層的変容 — 比較文化論的展望

最後に、ハロウィンはグローバル化の文脈で“翻案(adaptation)”と“再物語化(retelling)”の好例である。北米型の大量消費祝祭が各地域で受容される際、局所的な宗教・歴史・象徴体系との交渉を経て多様な変種を生む。学際的研究は、この多層的変容をダイアクロニック及びシンクロニックに解析し、祝祭が如何にして意味を変換し続けるかを解明することを主要課題とする。

今回は番外編で普段よりカジュアルな話題ですが、それでもやはり「学者版」は難しいですね。

...

ChatGPTの「ハロウィン(ハロウィーン)」解説

「文豪版」

続いて、文豪が書いたような生き生きとした文章での「ハロウィン(ハロウィーン)」の解説です。どうぞ!

「『ハロウィン(ハロウィーン)』についてまるで文豪が書いたような生き生きとした文章で解説してみてください!」

霧の夜に浮かぶ、古い祝祭の面影

十月の終わり、街角にひっそりと灯るカボチャの橙色は、まるで千年前の火種が、いまも呼吸を続けているかのようである。ハロウィンという祭りは、単なる仮装の饗宴にあらず。人々の記憶の底で、静かに、しかし確かに燃え続ける「境い目の夜」なのだ。夏と冬のあわい、光と闇のせめぎ合う時節に、古代の人々は世界の扉がひととき緩むと信じた。その信仰の残響が、現代の街路にもかすかな余韻として漂っている。

仮面の下に潜む、人間という生きものの物語

仮装するという営みは、ただの遊戯にとどまらない。人は、いつも心に秘めている別の自分を、仮面という媒介によって外界に解き放つ。この夜ばかりは、誰もが森の奥にひそむ魔女にも、夜風に揺らぐ幽霊にもなれる。だがその変身は、恐怖のためではなく、むしろ「自由のため」に行われるのだ。日々の名前を脱ぎ捨て、自分という殻をそっと外す――その儀式がハロウィンである。

子どもたちの声が照らす、小さな灯り

軒先をとんとんと叩く小さな拳。高く澄んだ声で響く「トリック・オア・トリート」。この瞬間、世界は一変する。あの声は、闇を笑いに塗り替える魔法の呪文だ。甘い菓子の包み紙がかさりと揺れるたび、子どもたちの瞳に宿る光は、かつての火の祭が持っていた祈りの灯をどこか思わせる。恐れから始まった古い祝祭が、いまでは歓びの行列として息づいているのだ。

現代の街に息づく「遊ぶこと」の力

ビルの谷間を渡る風にも、車のライトにも、ハロウィンの夜はどこか柔らかな翳りが宿る。人々は笑い、歩き、仮装し、つかのま日常の硬い殻を忘れる。祭りとは、つまり「遊ぶこと」を通して人の心をほぐす、古来よりの知恵なのだろう。旅人のように、子どものように、あるいは少しだけ魔法使いのように、人々は夜の街をさまよう。その姿こそ、この祝祭が今なお愛される所以である。

古代と現代が交差する、たった一夜の奇跡

ハロウィンは、はるかな昔の祈りと、現代の笑顔が、ひとつの夜にそっと重なり合う稀有な祭りだ。死者の霊を迎えた時代も、子どもたちが菓子を求めて駆ける今も、その本質は変わらない。人は闇を恐れ、しかし同時に闇を愛し、そこに何かを見いだそうとする生きものなのだ。十月三十一日の夜、街に灯る無数の小さな光は、その矛盾をやさしく照らし、ひとときの奇跡としてたたずんでいる。

今回の番外編は「文豪版」との相性はそれほどという印象ですね。物語のようにハロウィンを描いていることは興味深いですが、「ハロウィンとは何か」については曖昧な印象です。

...

ChatGPTの「ハロウィン(ハロウィーン)」解説

「中学生向け版」

続いて、中学生でもわかるようなわかりやすい文章で「ハロウィン(ハロウィーン)」を解説していただきます。

「『ハロウィン(ハロウィーン)』について中学生でもわかるような明快な解説をしてみてください!」

ハロウィンってどんな日?

ハロウィン(ハロウィーン)は、毎年10月31日に行われるお祭りです。もともとはヨーロッパの古い行事で、「秋の終わりと冬の始まり」を知らせる日でした。この日は、あの世とこの世の境目が近くなると考えられ、先祖の霊や不思議な存在がやってくると信じられていました。

どうして仮装するの?

昔の人たちは、霊や悪いものに気づかれないように、わざと仮装して自分の姿を隠していました。これが現代の「仮装して楽しむ」ハロウィンの元になっています。今では、魔女やおばけだけでなく、アニメキャラや動物など、好きなものに変身して楽しむイベントになりました。

「トリック・オア・トリート」の意味

子どもたちが「トリック・オア・トリート!」と言いながら家を回るのは、アメリカで広まった風習です。この言葉は「お菓子をくれなきゃいたずらするよ!」という意味。もちろん本当にいたずらするわけではなく、楽しくお菓子をもらうための元気な合言葉です。

かぼちゃのランタンはどこから?

ハロウィンの象徴ともいえるカボチャのランタン「ジャック・オー・ランタン」は、悪いものを追い払うための“お守り”のような存在です。もともとはカブで作られていましたが、アメリカでカボチャが手に入りやすかったため、今の形になりました。

今のハロウィンは「楽しむ日」

昔はちょっと怖いイメージのある行事でしたが、現代のハロウィンは「みんなで楽しむイベント」に変わっています。仮装パレードをしたり、家をハロウィン風に飾ったり、お菓子交換をしたりと、地域や学校でもいろいろな形で楽しまれています。

まとめ

ハロウィンは、古い伝統と現代の楽しさが混ざり合ったお祭りです。過去の文化を感じつつ、友達や家族とわいわい楽しめるのが、大きな魅力と言えるでしょう。

いやぁ、さすがのわかりやすさです!「この日は、あの世とこの世の境目が近くなると考えられ、先祖の霊や不思議な存在がやってくると信じられていました。」←なるほど、そういった意味もあってちょっとホラー要素がある行事なのですね。

「昔の人たちは、霊や悪いものに気づかれないように、わざと仮装して自分の姿を隠していました。」←ハロウィンで仮装するのもこういった意味合いがもともとはあったのですね。

「子どもたちが『トリック・オア・トリート!』と言いながら家を回るのは、アメリカで広まった風習です。」←「トリック・オア・トリート」は英語ですし、このカジュアルさはイギリスではなくアメリカっぽいなぁと思っていたらやはり「トリック・オア・トリート」はアメリカ発祥なのですね。冒頭で述べた幼少期の英語教室での体験もあり、ハロウィンはアメリカ発祥だと誤解していたくらいです。ハロウィン自体はヨーロッパ発祥で、「トリック・オア・トリート」の掛け声がアメリカ発祥なのですね。調べてみるとカナダが初出という説もあるようですが、北米であることは確かなようです。

「ジャック・オー・ランタン」は、もともとカブだったのですね。それがカボチャになったのもアメリカなのですね。「ジャック・オー・ランタン」のWikipedia記事にはカブのジャック・オー・ランタンの写真も掲載されておりますが、なんとも言えない味わい深い顔をしております。カボチャよりもホラー要素が増していますね。

「ハロウィンは、古い伝統と現代の楽しさが混ざり合ったお祭りです。過去の文化を感じつつ、友達や家族とわいわい楽しめるのが、大きな魅力と言えるでしょう。」←みんなで楽しめるイベントなのもあり近年は日本でも広まっていますね。ただ、ワイワイ騒ぎすぎて迷惑行為をする方々も報道されますね。楽しむ方々は、どうか周りの人々のことも配慮していただけると幸いです。

...

ChatGPTの「ハロウィン(ハロウィーン)」解説

「小学生向け版」

最後に小学生でもわかるような非常にわかりやすい解説をしていただきます。

「『ハロウィン(ハロウィーン)』について小学生のような小さな子どもでも理解できるような非常にわかりやすい解説をしてみてください!」

ハロウィンってなあに?

ハロウィンは、毎年10月31日に行われる、とってもたのしいイベントだよ。むかしのヨーロッパで、「秋が終わって冬がくるよ」というめじるしのような日だったんだ。

どうしてみんなかそうするの?

むかしの人たちは、この日に“おばけ”が来るかもしれないと思っていたの。そこで、自分もおばけみたいにかそうして、「わたしはにんげんじゃないよ〜」とごまかしていたんだよ。それが今は、好きなキャラやかわいいかおにへんしんしてたのしむあそびになったんだ!

「トリック・オア・トリート」ってどういういみ?

子どもたちが家をまわって「トリック・オア・トリート!」いうよね。これは「おかしをちょうだい!」っていうあいずなんだよ。言われた大人は、おかしをあげてニコニコ♪ みんなでたのしむためのまほうのことばなんだ。

かぼちゃのランタンはどうしてあるの?

かぼちゃにかおをくりぬいた“ジャック・オー・ランタン”は、むかし「わるいものをおいはらうおまもり」だったんだ。今は、おうちやお店をかわいくかざるアイテムとして大人気!

ハロウィンは「みんなでたのしむ日」

今のハロウィンは、こわいというより、みんなでわくわく楽しむ日だよ。かそうしたり、おかしをたべたり、おうちをかざったりして、たのしいおもいでをいっぱい作れるんだ。

まとめ

ハロウィンは、むかしのふうしゅうが変わって、今はみんながえがおになれるイベントなんだよ。お友だちやかぞくといっしょにたのしんでね!

「中学生向け版」の内容を更にわかりやすく解説していただきました。

...

4つの解説を踏まえた感想

なるほど・・・ハロウィンはアメリカの行事というイメージがありましたが、発祥はヨーロッパなのですね。ただ「トリック・オア・トリート」の掛け声やカボチャでできたジャック・オー・ランタンはアメリカ(北米)でできたもののようで、日本におけるハロウィンもアメリカの影響が大きいですね。

今回は番外編として普段と趣向を変えてみてハロウィンについて解説していただきましたが、「へぇ~」と思うようなことばかりで興味深かったです。これからも番外編を時々やってみても興味深いですね。

...

(※この記事における解説は例として用いたものです。ChatGPTによる解説は時々正確でないことがあります。確かな正確性のある解説を求める方は専門書などをご覧ください。)

...

...

...

これからもChatGPTでいろいろなことを試してみたいと思います。

お読みいただき、ありがとうございました。