1642.【ChatGPT✕教育】ChatGPTの力で、「地球科学(地学)を学ぶ意義」を4種類で解説してもらいました。【学者版・文豪版・中学生向け版・小学生向け版】

2025/11/03

...

生成AI「ChatGPT」の使い方はぜひこちらをご覧くださいませ。

...

まえがき

私は教育に関心があります。

かつて学校に馴染めず不登校だったこともあり、そのような子どもたちを含めた多くの子どもたちが十分に学ぶことができる機会を提供することに関心があるのです。

この教育の分野と、私が最近強い関心のある生成AIの分野を融合させる試みを今回もいたします。

用いる生成AIは『ChatGPT』です。

ChatGPTでは、同じ文章でも様々な文体で書くことができます。

文豪のように豊富な語彙力で生き生きとした文体で書くこともできれば、学者のように専門用語だらけで難解な文章も書くことができ、その逆に子どもにもわかりやすいような平易な文章で書くこともできます。

つまり、ChatGPTの力を用いると子どもが難しいと思うことでもやさしく簡単に解説することができるのです。

本編

今回は『地球科学(地学)を学ぶ意義』をChatGPTに解説してもらいましょう。

地球科学は様々な地形・地質や気候・自然災害など地球のことについていろいろと学ぶ学問です。高校などでは「地学」という科目名ですよね。

前に特集した地理と内容が重複することもある科目ですが、私は高校の頃は地理歴史では「日本史」、理科では「地学」を選択しました。今の私はいろいろなジャンルに興味を持つ欲張りさんとなりましたが、当時はこれらの科目に特に興味を持っていたということでしょう。

それでは今回も前回と同様に「学者版」「文豪版」「中学生向け版」「小学生向け版」の4つで解説していただきます。

(※以下の解説は例として用いたものです。ChatGPTによる解説は時々正確でないことがあります。確かな正確性のある「地球科学(地学)を学ぶ意義」の解説を求める方は専門書などをご覧ください。)

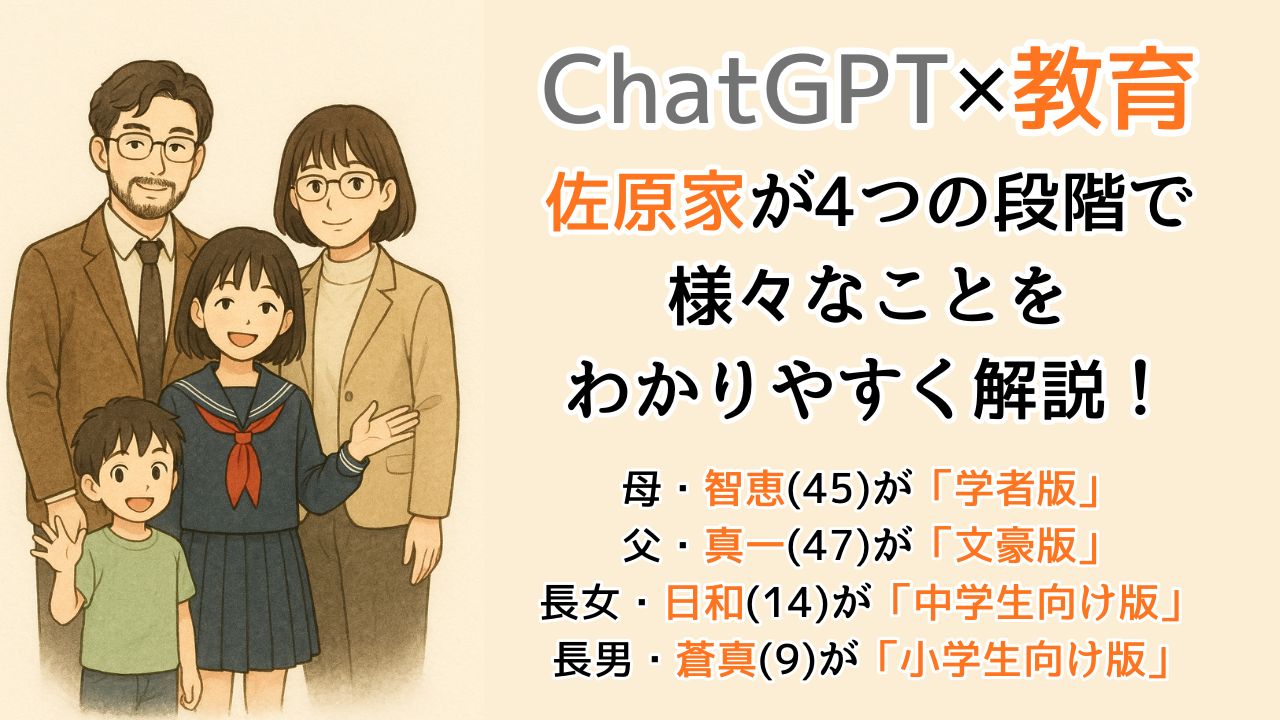

こちらの架空の家族「佐原家」はこれから解説する4つの文体をイメージしました。母親が「学者版」、父親が「文豪版」、長女が「中学生向け版」、長男が「小学生向け版」です。画風からもわかるように、こちらの画像もChatGPTで生成されたものです。

...

ChatGPTの「地球科学(地学)を学ぶ意義」解説

「学者版」

まずはいかにも難解な専門用語がたっぷりの「学者版」の「地球科学(地学)を学ぶ意義」の解説です。どうぞ!

「『地球科学(地学)を学ぶ意義』についてまるで学者が書いたような専門用語をたくさん盛り込んだ非常に難解な解説をしてみてください!」

地球科学を学ぶ意義 — 学術的視座からの諸考察

地球科学(地学)の学習は、地球を一つの相互連関系(Earth system)として把握するための基礎認識を形成する。地球物理学的ダイナミクス(例:プレートテクトニクス、マントル対流、地函流動)、地球化学的サイクル(炭素・窒素・硫黄の生体地球化学的循環)、および表層プロセス(気候、風化、堆積、浸食)を統合的に理解することで、非線形なフィードバック、臨界点(tipping points)、および時間空間スケールに依存した緩和過程の同定が可能になる。

地殻・マントルスケールの地球内部ダイナミクスに関する知見(例えばリソスフェアとアセノスフェアの力学的相互作用、沈み込み帯における褶曲・造山運動、ホットスポットに伴うマントルプルーム)を習得することは、地震発生メカニズム、火山活動、地殻変動といった地震学・火山学的リスクを物理的に解釈・予測する能力へと直結する。これにより確率論的危険度評価や地震動シミュレーションの理論的裏付けが得られる。

堆積学・層序学(stratigraphy)と年代学(geochronology、放射年代測定、熱年代学)は、地史の再構築と地質時間スケール上の因果関係の解明を可能にする。斜長石のルミネッセンス、U–Pb ジルコン年代、40Ar/39Ar、(熱)年代学的コントラストは、噴出物・堆積相・変成作用の時間軸を精緻に定め、地層格子構造と地殻運動の同定に寄与する。

同時に、同位体地球化学(安定同位体・放射性同位体)、トレース元素分画、成岩作用(diagenesis)に関する知識は、古環境復元(paleoclimate reconstruction)や古生態系の挙動解析に不可欠である。酸素同位体、炭素同位体、ストロンチウム・ネオジム同位体などのプロキシは、古気候の変動、海水準(eustasy)変動、海洋酸性化の歴史を定量化するツールを提供する。

地形学・地貌学(geomorphology)と氷河学は、現代の地表変動と過去氷期-間氷期サイクル(ミランコビッチ周期等)を結びつける。コスモジェニック核種や化学層序学を用いた露頭年代測定は、表層プロセスの速度論的理解を深化させ、気候強制力と地表応答の時間的ラグを定量化する。

また、リモートセンシング、地球物理探査(地震トモグラフィー、重力・磁力解析、電磁探査)、数値モデリング(高解像度流体力学シミュレーション、地球系モデル)、機械学習を含む計算地球科学の手法論的発展は、スケール間結合を扱うための方法論的基盤を提供する。これらは資源探査、地下水動態解析、地下貯留(CO₂地中貯留など)の設計と監視にも直接応用される。

社会的次元では、地球科学的知見は天然資源(鉱床、地下水、地熱、石油・ガス)管理、地球環境政策、災害リスク軽減、および持続可能な開発目標(SDGs)達成の科学的根拠を与える。特に気候変動に対する緩和策・適応策は、過去の気候境界条件の洞察と地球システムの感度解析に基づくべきであり、地学はその定量的基盤を供給する。

最後に、地球科学はエピステモロジー的に「長期的視座」と「多分野横断性」を養う学問である。地球は複雑系であり、地質学的証拠(地層・化石・同位体記録)と物理モデルを相互検証することは、科学的説明の堅牢性を高める。したがって、地学の学習は単なる知識の蓄積を越え、地球規模の変動を理解し、人間社会が地球系の一成分として如何に責任を負うべきかを考察するための不可欠な知的訓練である。

相変わらず難解な「学者版」ですが、地学は高校である程度学んでいたこともあり他の理科科目に比べるとまだ読み取れるところがありました。

...

ChatGPTの「地球科学(地学)を学ぶ意義」解説

「文豪版」

続いて、文豪が書いたような生き生きとした文章での「地球科学(地学)を学ぶ意義」の解説です。どうぞ!

「『地球科学(地学)を学ぶ意義』についてまるで文豪が書いたような生き生きとした文章で解説してみてください!」

地球科学を学ぶということ――大地の物語に耳を澄ます

地球科学とは、ただ岩や空を眺める学問ではない。それは、太古から現在に至るまで絶え間なく語られ続ける「大地の物語」を読み解く行為である。海の底で囁かれた火山の夢が、いつしか山脈となって天へ伸び上がり、大陸を押し広げる。氷河が大地を削り、風が砂を運び、雨が川を生み、そのすべてが地球という巨大な書物の一行一行に刻み込まれていく。地球科学を学ぶとは、この長大な叙事詩を読むための言葉を身につけることなのだ。

私たちが踏みしめる地面は、静寂の皮をかぶった奔流である。大地の奥底では、赤々としたマグマがうねり、見えない力がプレートを押し、引き裂き、重ね、世界を形づくっている。地球科学は、この沈黙の向こう側に潜む息遣いを聴く耳を与えてくれる。地震のひと揺れには地殻の悲鳴が、噴火の煙には千年の圧力が、風化した岩肌には雨の執念が潜んでいることを、そっと教えてくれるのだ。

そして地球科学は、人間の時間を超えたスケールに触れさせてくれる。数百万年の孤独を耐えてきた化石は、かつて生きた生命たちの無言の証言者であり、折り重なった地層は、地球が幾度も風景を描き直してきた証拠である。夥しい時間の積み重ねの上に立っている自分を感じるとき、私たちは初めて、小さな存在であることの尊さを知る。

さらに、この学問は未来を見つめるための灯火でもある。気候がどのように移ろい、海がどれほど満ち引きし、大地がどのように変貌してきたのかを知ることは、これから人類が直面する数々の課題へ向けた羅針盤となる。地球という家に住まう私たちは、その歴史を学ぶことで初めて、この家を守り、共に生きる知恵を手にするのである。

地球科学を学ぶ意義とは、すなわち視界の奥行きを取り戻すことだ。足元の石ころに太古の海が眠り、風の匂いに大陸の記憶が潜み、遠い空の色に気候の変奏が映る。世界は私たちが思うよりはるかに豊かで、深く、息づいている。そのことに気づいたとき、私たちはようやく、この星とともに生きている実感を手に入れる。

「太古から現在に至るまで絶え間なく語られ続ける『大地の物語』を読み解く行為である。」←何気なく存在する地層が、実は何億年もの昔から存在しているということがあります。そのような昔から現代まで存在していることにロマンを感じますね。

「氷河が大地を削り、風が砂を運び、雨が川を生み、そのすべてが地球という巨大な書物の一行一行に刻み込まれていく。」←地球を書物に例えるのが文学的で味わい深いですね。その書物に私たちもいろいろと日々書き足していますね。

「夥しい時間の積み重ねの上に立っている自分を感じるとき、私たちは初めて、小さな存在であることの尊さを知る。」←地学で学ぶ数億年の年代に比べると、私たちが生きている時代はごくわずかです。その刹那をどう生きていくかを考えていこうと思えますね。

...

ChatGPTの「地球科学(地学)を学ぶ意義」解説

「中学生向け版」

続いて、中学生でもわかるようなわかりやすい文章で「地球科学(地学)を学ぶ意義」を解説していただきます。

「『地球科学(地学)を学ぶ意義』について中学生でもわかるような明快な解説をしてみてください!」

地球科学を学ぶ意義 ― 地球のしくみを理解するために

地球科学(地学)を学ぶことの一番の意味は、「私たちが暮らす地球がどのようにできていて、どのように変化しているのか」を理解できるようになることです。地震や火山、天気や気候、岩石や化石など、地球に関係するあらゆる現象が地学のテーマになります。

たとえば、地震がどうして起きるのか、火山の噴火はどんな仕組みなのかを知ることで、自然災害への備え方がよりよく分かります。地球の仕組みを知れば、ニュースで聞く「プレート」「断層」「気候変動」といった言葉も、具体的なイメージとして理解できるようになります。

また、地学を学ぶと「地球の歴史」を読み解けるようになります。地層や化石を調べることで、恐竜がいた時代の環境や、海や山がどのように変わってきたのかを知ることができます。これは、過去を知ることで未来を考える手がかりにもなります。

さらに、地球科学は環境問題を考えるうえでも重要です。気温の変化や海面上昇の理由、地球温暖化の影響などを科学的に理解することで、「自分たちが地球のために何ができるか」を考える力が身につきます。

つまり地球科学を学ぶことは、①自然現象を正しく理解する力、②地球の歴史を読み解く力、③環境問題に向き合う力を育てることにつながります。地球について知ることは、私たちがこれから安全に、そして豊かに生きるための大切な知識となるのです。

「地球科学(地学)を学ぶことの一番の意味は、『私たちが暮らす地球がどのようにできていて、どのように変化しているのか』を理解できるようになることです。」←最初に結論を述べがちな「中学生向け版」はやはりわかりやすいですね。

「地震がどうして起きるのか、火山の噴火はどんな仕組みなのかを知ることで、自然災害への備え方がよりよく分かります。」←こうやって具体例を示してくれると、「地学を学ぶことで自然災害について知ることができる」ということがわかりますね。

「過去を知ることで未来を考える手がかりにもなります。」←幾億年もの地球の歴史を知ることで、これから遠い将来の地球がどうなるかを予測できることも興味深いです。

「『自分たちが地球のために何ができるか』を考える力が身につきます。」←私たちはこの星、地球から計り知れないほどの影響を受けて暮らしています。そんな地球のためを考えることもできますね。

...

ChatGPTの「地球科学(地学)を学ぶ意義」解説

「小学生向け版」

最後に小学生でもわかるような非常にわかりやすい解説をしていただきます。

「『地球科学(地学)を学ぶ意義』について小学生のような小さな子どもでも理解できるような非常にわかりやすい解説をしてみてください!」

地球科学ってなに?どうして学ぶの?

地球科学(ちきゅうかがく)というのは、「地球ってどんなふうにできているのかな?」を調べる勉強です。たとえば、地震(じしん)はどうしてゆれるのか、火山はどうして噴火(ふんか)するのか、空の天気はどうして変わるのかなど、みんなが気になることがいっぱい入っています。

地球科学を学ぶと、ニュースで聞く地震や台風のことが「どうして起きるのか」がわかるようになります。しくみがわかれば、こわい自然も少しずつ「どうやってそなえればいいか」が見えてきます。

また、地球科学では「地球の昔のお話」も調べます。大きな恐竜(きょうりゅう)が歩いていたころ、海や山がどんな形だったのか、地層(ちそう)や化石を使って知ることができます。地球がどれくらい長い時間かけて変わってきたのかがわかると、とてもおもしろいです。

そして、地球科学を学ぶことで、「地球を大切にする気もち」も生まれます。気温が上がったり、大雨がふえたりしているのはどうしてか──その理由を知ることで、「地球を守るために自分にできることはなんだろう?」と考えられるようになります。

つまり地球科学は、自然のふしぎを知って、安心してくらすためのヒントをくれる、とても大事な勉強なのです!

「中学生向け版」の内容を更にやさしく解説していただきました。

...

4つの解説を踏まえた感想

私は自然を感じることが好きです。ある晴れた日に、草原に寝転んで草木の香りや鳥たちのさえずりを感じることが好きです。

そんな自然が今存在するのは、地球がとてつもなく長い時間その歴史を歩んできたからです。そんな「地球を大切にする気持ち」を今回の解説で考えることができました。

...

(※この記事における解説は例として用いたものです。ChatGPTによる解説は時々正確でないことがあります。確かな正確性のある解説を求める方は専門書などをご覧ください。)

...

...

...

これからもChatGPTでいろいろなことを試してみたいと思います。

お読みいただき、ありがとうございました。