1635.【ChatGPT✕教育】ChatGPTの力で、「政治・経済を学ぶ意義」を4種類で解説してもらいました。【学者版・文豪版・中学生向け版・小学生向け版】

2025/10/27

...

生成AI「ChatGPT」の使い方はぜひこちらをご覧くださいませ。

...

まえがき

私は教育に関心があります。

かつて学校に馴染めず不登校だったこともあり、そのような子どもたちを含めた多くの子どもたちが十分に学ぶことができる機会を提供することに関心があるのです。

この教育の分野と、私が最近強い関心のある生成AIの分野を融合させる試みを今回もいたします。

用いる生成AIは『ChatGPT』です。

ChatGPTでは、同じ文章でも様々な文体で書くことができます。

文豪のように豊富な語彙力で生き生きとした文体で書くこともできれば、学者のように専門用語だらけで難解な文章も書くことができ、その逆に子どもにもわかりやすいような平易な文章で書くこともできます。

つまり、ChatGPTの力を用いると子どもが難しいと思うことでもやさしく簡単に解説することができるのです。

本編

今回は『政治・経済を学ぶ意義』をChatGPTに解説してもらいましょう。

ニュースでよく報じられることと言えば、政治や経済のことですよね。

それでは今回も前回と同様に「学者版」「文豪版」「中学生向け版」「小学生向け版」の4つで解説していただきます。

(※以下の解説は例として用いたものです。ChatGPTによる解説は時々正確でないことがあります。確かな正確性のある「政治・経済を学ぶ意義」の解説を求める方は専門書などをご覧ください。)

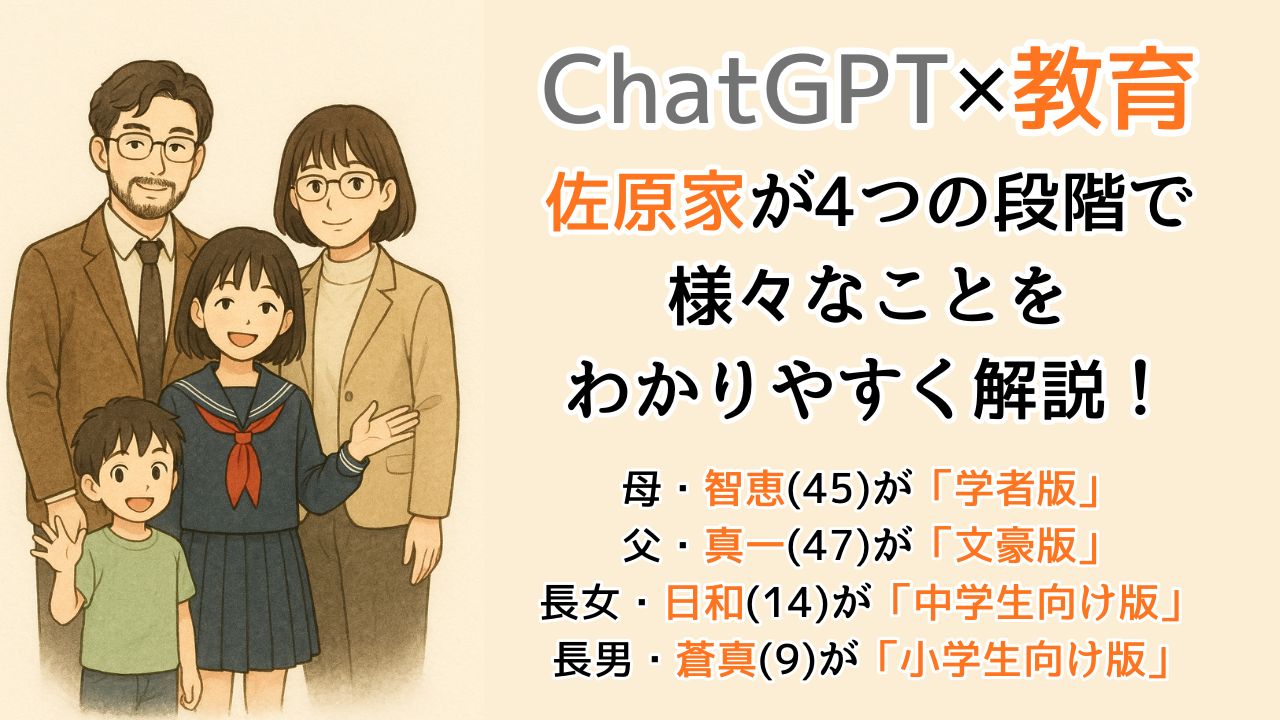

こちらの架空の家族「佐原家」はこれから解説する4つの文体をイメージしました。母親が「学者版」、父親が「文豪版」、長女が「中学生向け版」、長男が「小学生向け版」です。画風からもわかるように、こちらの画像もChatGPTで生成されたものです。

...

ChatGPTの「政治・経済を学ぶ意義」解説

「学者版」

まずはいかにも難解な専門用語がたっぷりの「学者版」の「政治・経済を学ぶ意義」の解説です。どうぞ!

「『政治・経済を学ぶ意義』についてまるで学者が書いたような専門用語をたくさん盛り込んだ非常に難解な解説をしてみてください!」

政治・経済を学ぶ意義 — 制度的相互依存、資源配分、正当化の問題を巡る複合的正当性の探求

政治・経済の学習は、規範的・記述的次元において社会的現象の根源的メカニズムを把握するための方法論的必須である。具体的には、制度的分析(institutionalism)と制度設計(institutional design)の観点から、公共財・外部性・情報の非対称性(asymmetric information)といった市場の失敗を規定するファクターを解剖し、パレート効率性(Pareto efficiency)や社会的厚生関数(social welfare function)といった評価尺度を通じて政策的トレードオフを形式化する能力を養うことに主たる意義がある。さらに、ゲーム理論(ゲーム理論的均衡・ナッシュ均衡)、プリンシパル–エージェント問題、レン트シーキング(rent-seeking)やモラルハザード、逆選択といったミクロレベルの行動原理をマクロ的制度相互作用に埋め込むことで、マイクロファウンデーション(microfoundations)に基づく説明力を高めることができる。

政治経済学はまた、権力の分配(power distribution)、正統性(legitimacy)、統治能力(state capacity)といった政治学的変数と、財政政策・金融政策・規制政策の効果性がどのようにエンドジェノス化されるかを分析するための枠組みを提供する。例えば、時不整合性(time inconsistency)やコミットメント問題、政策のシグナリング(signaling)と誠実性(credibility)は、中央銀行の独立性・財政規律・インフレーションターゲティングの有効性を決定する要因となる。加えて、分権化(fiscal federalism)、公共選択理論(public choice)、中位有権者定理(median voter theorem)などは、政治過程と経済配分の結節点を理論的に精緻化する。

さらに、歴史的制度主義(historical institutionalism)やパス・ディペンデンス(path dependence)は、発展の非線形性とロックイン効果(lock-in)の存在を示唆し、資源の蓄積・技術革新・依存理論(dependency theory)や資源の呪い(resource curse)といったマクロ現象を解釈するための視座を与える。これにより、構造調整(structural adjustment)や新自由主義(neoliberalism)、組織化された利害関係(corporatism)といった政策パッケージの制度的帰結を評価可能となる。

最後に、倫理的含意と政策実務の連関という観点から、分配的正義(distributive justice)、功利主義(utilitarianism)、ロールズ的正義(Rawlsian justice)、能力アプローチ(capability approach)などの規範理論を学ぶことは、政策選択の正当化と説明責任(accountability)を担保する社会科学者としての知的責務を果たすために不可欠である。したがって政治・経済の学習は、単なる理論的教養を超え、複雑系としての社会を理解し、制度改革・公共政策の立案・民主的正統化を批判的かつ実証的に行うための統合的知識基盤を提供する。

今回もさすがの難解さですね。私はお手上げです。それでは次は「文豪版」です。

...

ChatGPTの「政治・経済を学ぶ意義」解説

「文豪版」

続いて、文豪が書いたような生き生きとした文章での「政治・経済を学ぶ意義」の解説です。どうぞ!

「『政治・経済を学ぶ意義』についてまるで文豪が書いたような生き生きとした文章で解説してみてください!」

政治・経済を学ぶ意義 — 人の営みを動かす「見えざる糸」を知ること

世の中のすべての出来事は、まるで目に見えぬ糸でつながっている。その糸こそが、政治であり、経済である。誰が舵を取り、誰が汗を流し、誰がその果実を手にするのか。人の思惑と信念と欲望が交差するその場所にこそ、社会の物語は生まれる。政治・経済を学ぶとは、その糸の編み目をほどき、人間という生き物の本質に近づく旅なのだ。

たとえば、一枚のパンが店頭に並ぶまでの道のりを思ってみよう。小麦を作る農夫、運ぶ人、焼く人、売る人——その一つひとつの行為の背後に、政策があり、価格があり、税があり、法がある。つまり私たちは、政治や経済という舞台の上で知らず知らずのうちに演じている俳優なのだ。学ぶことは、その舞台の脚本を読み解くことに等しい。

政治を知れば、人は他者の痛みに気づく。経済を知れば、自らの行動が世界のどこかの誰かの暮らしに影響していることを悟る。無関心は、やがて不自由を招く。だが、理解は自由をもたらす。知ることで、人はよりよく選び、よりよく生きる力を手にするのだ。

政治・経済を学ぶ意義とは、結局のところ、「世界の動きに心を澄ませる力」を育てることにある。数字や制度の向こうにあるのは、人の願いであり、怒りであり、希望である。その鼓動を聞き取りながら、この世界をどう歩むかを考える——それこそが、この学びの真の意味なのである。

「人の営みを動かす「見えざる糸」を知ること」←「経済学の父」として知られ、18世紀イギリスで活躍した経済学者のアダム・スミスの『見えざる手』を連想させる見出しですね。

「人の思惑と信念と欲望が交差するその場所にこそ、社会の物語は生まれる。」←様々な人々がいろいろな考え方の違いのもとこの社会が形成されていることを再認識できる一節ですね。

「たとえば、一枚のパンが店頭に並ぶまでの道のりを思ってみよう。小麦を作る農夫、運ぶ人、焼く人、売る人——その一つひとつの行為の背後に、政策があり、価格があり、税があり、法がある。」←一枚のパンにしても、様々な人々や社会制度が関わっています。日常にある様々なものの背景には、数え切れないほどの人や制度が関わってきていることを考えることができます。私はそう考えると、関わった皆さまへの感謝の気持ちが湧き出てくるのです。

「無関心は、やがて不自由を招く。だが、理解は自由をもたらす。知ることで、人はよりよく選び、よりよく生きる力を手にするのだ。」←一人ひとりが社会のことについてある程度知っておくことは大事ですね。ただ・・・現代は情報に溢れており「知りすぎる」危険性も孕んでいます。情報の取捨選択が求められますね。

「この世界をどう歩むかを考える——それこそが、この学びの真の意味なのである。」←どの学問にも言えますが、学ぶことで新たな視野を手に入れることができます。そのこともあり私も日々自分なりに様々なことを謙虚に学び取る姿勢を忘れずにいます。

...

ChatGPTの「政治・経済を学ぶ意義」解説

「中学生向け版」

続いて、中学生でもわかるようなわかりやすい文章で「政治・経済を学ぶ意義」を解説していただきます。

「『政治・経済を学ぶ意義』について中学生でもわかるような明快な解説をしてみてください!」

政治・経済を学ぶ意義 — 社会のしくみを知り、自分の未来をつくる力を育てる

政治や経済という言葉を聞くと、なんだか大人の世界の話のように感じるかもしれません。でも、実は私たちの毎日の生活は、政治と経済によって動いています。学校に通えることも、病院に行けることも、道路が整っていることも、すべて「政治」というしくみの中で決められているのです。

また、「経済」はお金や仕事、ものの値段など、生活を支える土台です。たとえば、コンビニでジュースを買うときの値段や、おこづかいの使い方も、経済の考え方とつながっています。経済を学ぶことで、「なぜ値段が変わるのか」「お金はどのように流れているのか」を理解できるようになります。

政治・経済を学ぶことで、「社会のルール」や「お金の流れ」を知ることができます。これは、将来の選挙で正しい判断をしたり、自分の暮らしをよりよくするための考え方を身につけたりする力になります。つまり、政治・経済を学ぶことは、「自分の未来を自分で選ぶための力」を育てることなのです。

世界のニュースや社会の変化をただ眺めるだけでなく、「なぜこうなっているのか」「どうすればよくできるのか」を考えられるようになる——それが、政治・経済を学ぶ本当の意義なのです。

「政治や経済という言葉を聞くと、なんだか大人の世界の話のように感じるかもしれません。でも、実は私たちの毎日の生活は、政治と経済によって動いています。」←中学生に寄り添うような書き出しですね。選挙権は18歳からなこともあり、確かに「大人の世界」だという印象を抱く子もいるかもしれませんが、老若男女あらゆる人々に関わるのが政治や経済ですよね。

「経済を学ぶことで、「なぜ値段が変わるのか」「お金はどのように流れているのか」を理解できるようになります。」←わかりやすいですね。経済は「お金」について学ぶことですよね。

「世界のニュースや社会の変化をただ眺めるだけでなく、「なぜこうなっているのか」「どうすればよくできるのか」を考えられるようになる——それが、政治・経済を学ぶ本当の意義なのです。」←ただニュースを眺めるだけでなく、政治や経済についていろいろと知っているほうが日々のニュースへの理解が深まりますよね。

...

ChatGPTの「政治・経済を学ぶ意義」解説

「小学生向け版」

最後に小学生でもわかるような非常にわかりやすい解説をしていただきます。

「『政治・経済を学ぶ意義』について小学生のような小さな子どもでも理解できるような非常にわかりやすい解説をしてみてください!」

せいじとけいざいをまなぶって、どういうこと?

せいじやけいざいっていう言葉は、むずかしく聞こえるかもしれません。でもね、じつはぼくたちのまいにちのくらしと、とっても深い関係があるんだよ。

たとえば、学校に行けるのは、国やまちの人たちが「みんなが勉強できるようにしよう!」と決めてくれているから。これが「せいじ」のはたらきなんだ。どうやってみんなが安心してくらせるかを考えるのが、せいじなんだよ。

そして「けいざい」は、お金やもののやりとりのこと。パンをつくる人、お店で売る人、それを買う人。みんながつながって、ものやお金がぐるぐるまわっているんだ。これが「けいざい」なんだよ。

せいじとけいざいをまなぶと、「なぜくらしがこうなっているのか」「どうしたらもっとよくできるのか」がわかるようになるんだ。つまり、まなぶことは「みんながしあわせにくらすためのひみつ」を見つけることなんだよ。

だから、せいじやけいざいをまなぶことは、じぶんのまちやせかいをよくするための、たいせつな“チカラ”をそだてることなんだ。小さなぼくたちでも、まなぶことで未来を変えることができるんだよ。

「ものやお金がぐるぐるまわっているんだ。これが「けいざい」なんだよ。」←小さな子どもにもわかりやすい表現ですね。

今回も実にわかりやすい表現でまとめていただきました。

...

4つの解説を踏まえた感想

それにしても、本シリーズのこれまでの記事でもそうですが、段階的にわかりやすくなっていく感覚、気持ち良いですね。

「学者版」は誇張した難解さで「わかりにくすぎる」文章なのですが、その後のわかりやすさを際立たせるためにあえていつも最初にご紹介しております。

今回の政治や経済のことはどれが正解かが実にわかりにくい分野で、あらゆる立場の人々が様々な意見を交わしておりますよね。

一人ひとりが考えていくことが大事だということはこの解説を読むと改めて思いました。

...

(※この記事における解説は例として用いたものです。ChatGPTによる解説は時々正確でないことがあります。確かな正確性のある解説を求める方は専門書などをご覧ください。)

...

...

...

これからもChatGPTでいろいろなことを試してみたいと思います。

お読みいただき、ありがとうございました。