1636.【ChatGPT✕教育】ChatGPTの力で、「心理学を学ぶ意義」を4種類で解説してもらいました。【学者版・文豪版・中学生向け版・小学生向け版】

2025/10/28

...

生成AI「ChatGPT」の使い方はぜひこちらをご覧くださいませ。

...

まえがき

私は教育に関心があります。

かつて学校に馴染めず不登校だったこともあり、そのような子どもたちを含めた多くの子どもたちが十分に学ぶことができる機会を提供することに関心があるのです。

この教育の分野と、私が最近強い関心のある生成AIの分野を融合させる試みを今回もいたします。

用いる生成AIは『ChatGPT』です。

ChatGPTでは、同じ文章でも様々な文体で書くことができます。

文豪のように豊富な語彙力で生き生きとした文体で書くこともできれば、学者のように専門用語だらけで難解な文章も書くことができ、その逆に子どもにもわかりやすいような平易な文章で書くこともできます。

つまり、ChatGPTの力を用いると子どもが難しいと思うことでもやさしく簡単に解説することができるのです。

本編

今回は『心理学を学ぶ意義』をChatGPTに解説してもらいましょう。

人の心理と言うものは興味深いものですね。一般的に言えるものもあれば、人それぞれ異なるものもあります。一人ひとりの心理は異なるのでそれが人の心の複雑さを表しておりますが、様々な心理学を学ぶことでその心を少しでも解き明かすことができるかもしれません。

それでは今回も前回と同様に「学者版」「文豪版」「中学生向け版」「小学生向け版」の4つで解説していただきます。

(※以下の解説は例として用いたものです。ChatGPTによる解説は時々正確でないことがあります。確かな正確性のある「心理学を学ぶ意義」の解説を求める方は専門書などをご覧ください。)

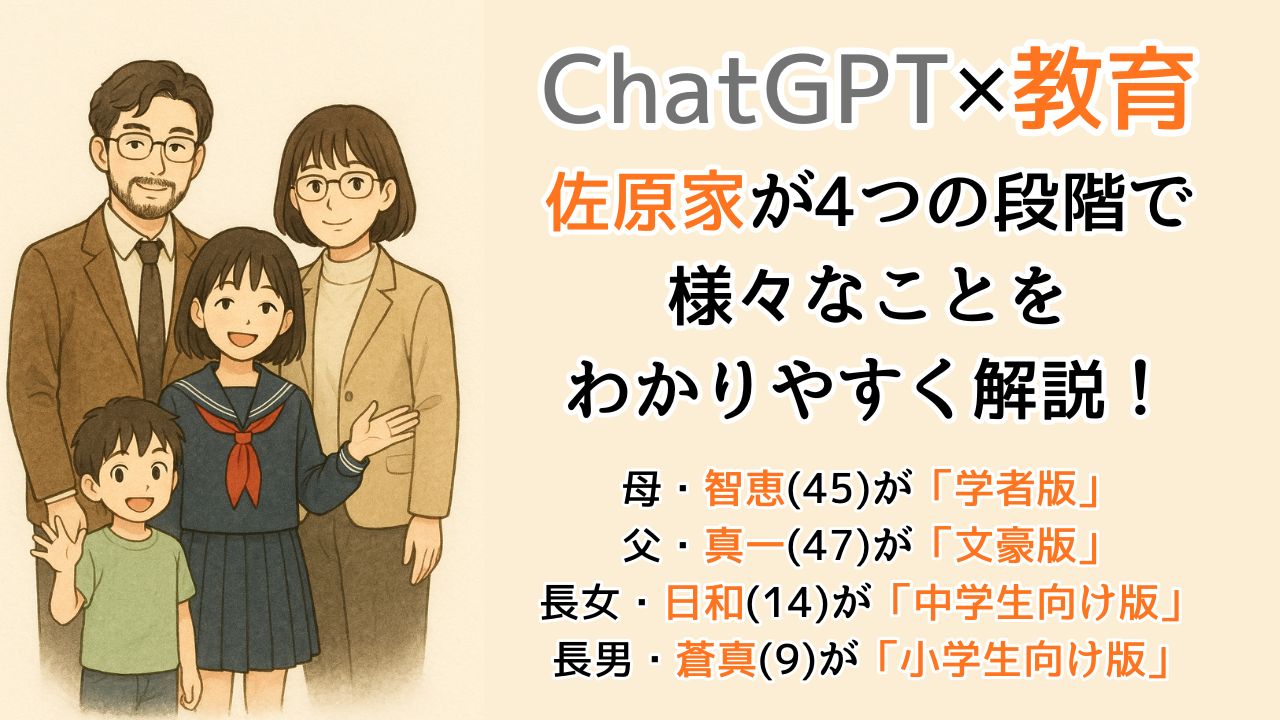

こちらの架空の家族「佐原家」はこれから解説する4つの文体をイメージしました。母親が「学者版」、父親が「文豪版」、長女が「中学生向け版」、長男が「小学生向け版」です。画風からもわかるように、こちらの画像もChatGPTで生成されたものです。

...

ChatGPTの「心理学を学ぶ意義」解説

「学者版」

まずはいかにも難解な専門用語がたっぷりの「学者版」の「心理学を学ぶ意義」の解説です。どうぞ!

「『心理学を学ぶ意義』についてまるで学者が書いたような専門用語をたくさん盛り込んだ非常に難解な解説をしてみてください!」

心理学を学ぶ意義 — 理論的・方法論的・実践的観点からの総合的考察

心理学の学習は、行動主義、認知主義、精神分析学派、人間性心理学、進化心理学といった多層的パラダイム間の概念的翻訳を可能にする知的媒体を提供する。具体的には、古典的条件付けとオペラント条件付けに代表される学習理論から出発し、スキーマ、メタ認知、作業記憶といった認知構造のモデリングを経て、アタッチメント理論や転移・投影のような発達・精神力動的メカニズムへと橋渡しする能力が養われる。さらに、神経心理学的基盤(前頭前皮質、辺縁系、扁桃体、海馬)や神経可塑性、HPA軸とコルチゾール応答といった生理学的指標を統合することで、行動・経験・生物学の三層モデルに基づく説明力が向上する。

方法論的には、心理学を学ぶことは計量的および質的エビデンスの涵養を意味する。信頼性(reliability)および妥当性(construct validity, convergent/divergent validity, criterion validity)の概念を理解し、因果推論における内部妥当性と外的妥当性のトレードオフを判断できることは、ランダム化比較試験(RCT)、縦断研究、横断研究、コホート研究、エクスペリメンタルデザイン、エコロジカルモーメントアセスメント(EMA)等の研究設計を批判的に評価・設計する技能を与える。また、因子分析、項目反応理論(IRT)、構造方程式モデリング(SEM)、多層モデル(mixed-effects / multilevel modeling)といった統計的手法を通じて潜在変数を扱い、効果量(Cohen’s d、η²)やベイズ推論の枠組みで結果の解釈を行う能力が養われる。信号検出理論(d′、criterion)や反応時間計測、心理生理学的指標(皮膚電気反応、心拍変動)を用いることで、明示的態度と暗黙的態度(IAT)を分離して検討する精緻な解析が可能となる。

理論と方法が結合される場としての応用面では、理論駆動の介入設計が重要である。認知行動療法(CBT)、弁証法的行動療法(DBT)、動機付け面接、薬理療法との併用など、臨床試験における二重盲検プラセボ対照RCTのエビデンスに基づき、転帰改善のための介入機構(mechanism of change)を解明しうることは、トランスレーショナルリサーチの核である。また、行動経済学的介入や自己効力感(self-efficacy)、統制帰属(locus of control)、自己決定理論(autonomy, competence, relatedness)に基づくモチベーション設計は、公衆衛生・教育・組織行動への実装可能性を高める。

倫理的・制度的次元も心理学教育の重要な帰結である。インフォームドコンセント、デブリーフィング、被験者保護、研究の再現性危機(reproducibility crisis)への対応としてのオープンサイエンス、事前登録(preregistration)、p-hackingの回避、データ共有の実践は、科学的誠実性を保持するための必須知識である。加えて、遺伝子×環境相互作用(G×E)、エピジェネティクス、ディアテーシス・ストレスモデルといった発達精神病理学の視座は、個体差と集団差を倫理的に扱うための感受性を高める。

総じて、心理学を学ぶ意義は単なる知識の獲得に留まらず、複雑系としての人間行動を多層的に記述・予測・修正するための理論的枠組み、計量的方法、実践的介入技術、そして倫理的判断力を統合する点にある。これにより、個人レベルの適応・回復から社会制度の設計に至るまで、多様なスケールでの説明力と介入可能性を持つ学問的実践が可能となる。

今回は普段より長めな気がしますね。相変わらずの専門用語の多さです。それでは次は「文豪版」です。

...

ChatGPTの「心理学を学ぶ意義」解説

「文豪版」

続いて、文豪が書いたような生き生きとした文章での「心理学を学ぶ意義」の解説です。どうぞ!

「『心理学を学ぶ意義』についてまるで文豪が書いたような生き生きとした文章で解説してみてください!」

心という迷宮を照らす灯 — 心理学を学ぶということ

人の心は、風のように掴みどころがなく、海のように深く、時に炎のように激しく燃える。その心を見つめようとする営みが「心理学」である。私たちは日々、喜び、怒り、悲しみ、そして愛の中に生きている。しかし、自らの心を理解している人はどれほどいるだろうか。心理学を学ぶとは、まさにこの“見えない心”という大陸に足を踏み入れる旅であり、人間そのものを知ろうとする壮大な航海である。

たとえば、誰かの言葉に傷ついたとき、私たちは「なぜこんなにも痛むのだろう」と思う。怒りが沸き起こるとき、涙がこぼれるとき、その裏には過去の記憶や、幼い頃の体験が静かに息づいている。心理学を学ぶことは、その無意識の森を歩き、心の木々がどのように根を張り、どのように枝葉を広げているのかを知ることに似ている。やがて、人の行動の奥には必ず理由があることを知り、他者へのまなざしが柔らかく変わっていく。

心理学はまた、鏡のような学問である。そこに映るのは他人の心ばかりではなく、自分自身の姿でもある。人を理解しようとする過程で、いつしか自らの弱さや恐れ、そして希望までもが浮かび上がる。心の仕組みを知ることは、自分を責めず、他人を裁かず、より深く「人間という存在」を受け入れるための力をくれる。学ぶほどに、人の心がどれほど繊細で、どれほどたくましいかを思い知らされるだろう。

心理学を学ぶ意義とは、単に知識を得ることではない。それは、人と人とのあいだに橋を架けることだ。言葉にならない痛みに耳を傾け、沈黙の奥にある想いをすくい上げることだ。そして、自分の心をも他者と同じように大切に扱う術を知ることだ。心を知る者は、他人を癒し、自らを救う。その静かな力こそ、心理学が私たちに授ける、最も美しい知恵なのだ。

「自らの心を理解している人はどれほどいるだろうか。」←本当にそうですね・・・。自分自身を理解することすら大変なことです。それだけ人間の心というものは複雑なものです。

「心理学を学ぶことは、その無意識の森を歩き、心の木々がどのように根を張り、どのように枝葉を広げているのかを知ることに似ている。」←無意識・潜在意識というものも不思議ですよね。考えずともそのことが身体に染み付いている、と言いましょうか。心のことは不思議なことだらけです。

「人を理解しようとする過程で、いつしか自らの弱さや恐れ、そして希望までもが浮かび上がる。」←「他人を知る」と言うことは「人間を知る」ことであり、それは「自分自身を知る」ことにもなりますよね。

「心理学を学ぶ意義とは、単に知識を得ることではない。それは、人と人とのあいだに橋を架けることだ。」←良い表現ですね。私も自分自身にはもちろん、他の皆さまにも寛容でありたいものです。心理学はそういう考えの助けになることでしょう。ただし、心理学の悪用は厳禁ですね。

...

ChatGPTの「心理学を学ぶ意義」解説

「中学生向け版」

続いて、中学生でもわかるようなわかりやすい文章で「心理学を学ぶ意義」を解説していただきます。

「『心理学を学ぶ意義』について中学生でもわかるような明快な解説をしてみてください!」

心のしくみを知ると、世界の見え方が変わる

心理学を学ぶ一番の意義は、「人の心の動き」を理解できるようになることです。私たちは毎日、うれしい、悲しい、イライラする、緊張するなど、いろんな気持ちを感じながら生きています。でも、「なぜそんな気持ちになるのか」「どうしてあの人はあんな行動をしたのか」を考えることは、意外と少ないですよね。心理学は、そうした“心のナゾ”を科学的に解き明かす学問なのです。

たとえば、テスト前に緊張して頭が真っ白になることがあります。心理学を学ぶと、その原因が「ストレス」や「プレッシャー」といった心の反応によるものだと分かります。そう知ることで、「自分だけじゃないんだ」と安心できたり、緊張をうまくコントロールする方法を見つけたりできるようになります。

また、人間関係の中で相手の気持ちを理解するのにも、心理学はとても役立ちます。たとえば、友だちが冷たい態度をとったとき、「自分が嫌われたのかな」と思う前に、「もしかして疲れているのかもしれない」と考えられるようになります。心理学は、思いやりやコミュニケーションの力を育ててくれるのです。

そして、心理学を学ぶことは「自分を知ること」にもつながります。自分がどんな時に落ち込みやすいのか、どうすれば元気になれるのかを理解できれば、ストレスを減らして前向きに生きる力が身につきます。心を知ることは、自分や他人を大切にする第一歩なのです。

つまり、心理学を学ぶ意義は「心の世界を知り、人を理解し、自分を成長させること」。それは、どんな時代にも役立つ、一生ものの学びなのです。

「心理学を学ぶ一番の意義は、「人の心の動き」を理解できるようになることです。」←やはりまず結論から述べがちな「中学生向け版」は中学生に向けることが前提とはいえ、私のような大人にとってもわかりやすい文章ですね。難しい言葉をなるべく使わずにわかりやすい文章を書きたい私も文章を書く際に参考にしたいものです。

「たとえば、テスト前に緊張して頭が真っ白になることがあります。心理学を学ぶと、その原因が『ストレス』や『プレッシャー』といった心の反応によるものだと分かります。」←具体例も示していただき、わかりやすいです。

「そして、心理学を学ぶことは「自分を知ること」にもつながります。自分がどんな時に落ち込みやすいのか、どうすれば元気になれるのかを理解できれば、ストレスを減らして前向きに生きる力が身につきます。」←自分の心を整えて余裕を持つことができると、他人を思いやることができるようになってきますよね。

「心理学を学ぶ意義は『心の世界を知り、人を理解し、自分を成長させること』。それは、どんな時代にも役立つ、一生ものの学びなのです。」←心理学は、いつの時代にも通用する普遍的な人間の心について学ぶことができます。「より良く生きる方法」を考える学問ですから、哲学と似通ったところがありますね。

...

ChatGPTの「心理学を学ぶ意義」解説

「小学生向け版」

最後に小学生でもわかるような非常にわかりやすい解説をしていただきます。

「『心理学を学ぶ意義』について小学生のような小さな子どもでも理解できるような非常にわかりやすい解説をしてみてください!」

こころのふしぎを さぐる たびに でかけよう!

「しんりがく」っていうのはね、人の“こころ”の動きを べんきょうする 学問(がくもん)なんだよ。うれしいとき、かなしいとき、ドキドキするときって、どうしてそんな気もちになるんだろう? その“なぞ”を さがすのが しんりがくなんだ。

たとえばね、テストの前に「きんちょうして おなかが いたくなった」こと、あるかな? それは「心」と「体」がつながっているからなんだ。しんりがくを学ぶと、「どうしてドキドキするのか」「どうしたら おちつけるのか」が わかるようになるんだよ。

それから、「おともだちが きょうは あまり話してくれないな」って思ったときも、しんりがくを知っていると、「もしかして つかれてるのかも」と考えられるようになる。つまりね、しんりがくを学ぶと「やさしく なる力」も つくんだ!

じぶんの気もちを知ること、ほかの人の気もちを考えること、そのどちらも とても大切だよ。しんりがくを学ぶっていうのは、「人のこころを だいじに する」っていうことなんだ。

だからね、しんりがくを学ぶと、じぶんのことも おともだちのことも もっと わかるようになる。まるで“こころのけんきゅうしゃ”になるみたいだね!

冒頭の「こころのふしぎを さぐる たびに でかけよう!」のフレーズから、幼少期にプレイしていたポケモンを思い出しました。20数年前にプレイしていたかつてのポケモンに比べると現代のポケモンも、大きな進歩ですよね。AIの進歩といい、「かがくの ちからって すげー!」と感心してばかりです。

「たとえばね、テストの前に『きんちょうして おなかが いたくなった』こと、あるかな? それは『心』と『体』がつながっているからなんだ。」←まさにそうですよね。心と体は密接につながっています。スポーツ選手の皆さまも、身体能力がもちろん大事ですが、精神、つまり心も大事です。心が弱く緊張しすぎると思う結果が出せませんから、結果を残すスポーツ選手の皆さまは心も強そうなのを拝見しています。

...

4つの解説を踏まえた感想

人の心というものは複雑なものですが、それを少しでも解き明かしていこうと先人たちがいろいろと考えてきたものの結晶が心理学として存在しています。

心理学は一般的な人間の心理についての学問ですから、一人ひとりの人間の心について知るためには心理学に加えてその人自体を理解する必要もあることでしょう。

とはいえ「人を理解する」というのは簡単なことではありません。自分自身を理解するのすらなかなかうまくいかないことがあります。

私たち人間は、これからもそんな複雑な「人の心」を研究しつづけることでしょう。

...

(※この記事における解説は例として用いたものです。ChatGPTによる解説は時々正確でないことがあります。確かな正確性のある解説を求める方は専門書などをご覧ください。)

...

...

...

これからもChatGPTでいろいろなことを試してみたいと思います。

お読みいただき、ありがとうございました。